最終段階の医療・ケアを、どう考えるか

命の終わりが近づいているときの、いわゆる終末期の医療はどのように考えればいいでしょうか。

在宅医療では、最終段階にどのような医療・ケアを望むかについても繰り返し、本人やご家族と話し合いをしていきます。

「本人の苦しみが少なく、自然なかたちで」と希望されるケースでは、以下のような対応をすることが多くなります。

在宅医療では、最終段階にどのような医療・ケアを望むかについても繰り返し、本人やご家族と話し合いをしていきます。

「本人の苦しみが少なく、自然なかたちで」と希望されるケースでは、以下のような対応をすることが多くなります。

- 心肺蘇生 呼吸や心臓が止まったときに心臓マッサージや人工呼吸を施すのが心肺蘇生です。最近では、高齢による衰弱や闘病の末に死期が迫っている人に対して心肺蘇生を行うのは、苦痛を与えるだけの延命治療にあたると考えられるようになっています。無理な延命を望まないときは、本人やご家族から心肺蘇生を行わない蘇生措置拒否(DNAR)の意思表示をしていただきます。

- 人工栄養 口から食事を取れなくなったときに栄養を補うのが、人工栄養です。胃や腸にチューブをつけて栄養を入れる経管栄養と、血管に栄養を入れる中心静脈栄養などがあります。人工栄養はやはり人工的に生かされる延命のイメージが強く、近年は終末期の高齢者には行わないケースも増えています。人工栄養になってから終末期を迎えた人では、臨終に向けて栄養量を減らしていくこともあります。

- 従来の治療、服薬 糖尿病や高血圧など、薬物療法で治療を続けてきた人は、命の終わりが近づいたときは以後の治療を中止し、薬もこの時期に必要とされるものに限って最小限に抑えます。

- 点滴 死期の迫った人が食事や水分を取れなくなったとき、以前は点滴をして水分を補うのが標準的な対応でしたが、最近は水分が多すぎると痰やむくみが増え、かえって苦痛が増すことがわかっています。

- 緩和ケア

基本は行いませんが、行う場合もごく少量にとどめます。

家族の看取りに慣れている人はいない

いよいよ命が終わるという段階になると、その人の心身には以下のようなさまざまな変化が現れてきます。

- 食べ物や水分を受け付けなくなる。

- 血圧、心拍、体温などが不安定になる。

- 顔色や手足、爪の血色が悪くなる。

- うとうとしているか、眠っている時間が多くなる。

- 話し掛けても反応が鈍く、表情が乏しくなる

- 呼吸が不規則になる

- 尿量が減少する

- のどの奥で痰がゴロゴロとなる。(自然喘鳴)

- あえぐような独特の呼吸をする。(下顎呼吸)

上記のほかにも、激しい疼痛や幻覚、意識障害などが起こることもあります。医療従事者であれば、こうした臨終についての知識もありますし、実際の医療現場でも多数の経験をしているため、「自然な経過」として受け止めることができます。

しかし、ご家族は違います。

最近では、ご家族の死を間近で見る経験はほとんどありません。

しかし、ご家族は違います。

最近では、ご家族の死を間近で見る経験はほとんどありません。

大切な家族が死の間際にいるという重大なときに、冷静でいられる人はまずいないでしょう。薬が効かなくなったらどうすればいいか、苦しそうに見えるがこれでいいのかと、震えるような思いで過ごしているはずです。

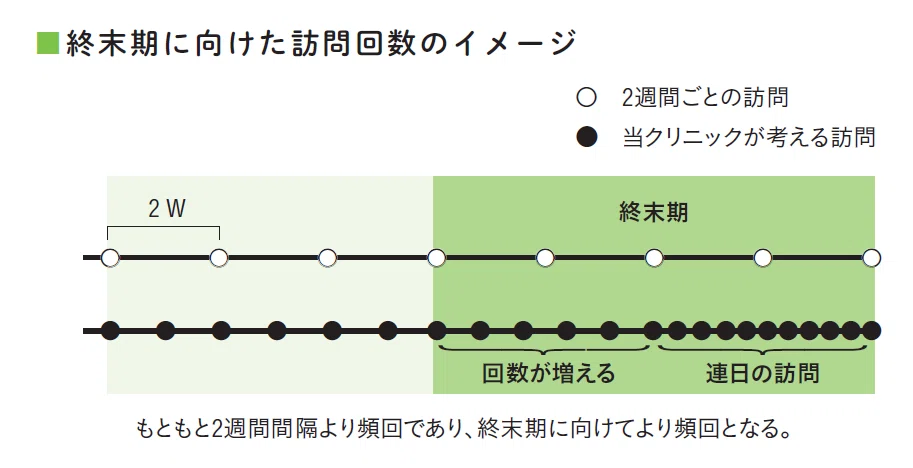

私たちは、在宅看取りをするご家族を支援するため、看取り期には毎日訪問するのを原則としています。最後の1ヶ月ともなれば、場合によっては1日2回、訪問が1ヶ月で数十回になることもあります。

終末期には特に医療行為はなく、本人・ご家族のお話を聞くだけということも少なくありませんが、医師が話を聞き、そばにいてくれるだけでも、心の痛みは和らぐものです。そうして不安に寄り添い、そのときどきに最適なケアを探りながら、臨終までの道のりをサポートするのが私たちのやり方です。

医師や看護師にとっては度々訪問するのは確かに大変ではありますが、そうすることで在宅看取りをされたご家族と“一緒に最後まで戦った戦友”のような感情が生まれます。これは医療従事者にとっても、確かなやりがいとなっています。

私たちは、在宅看取りをするご家族を支援するため、看取り期には毎日訪問するのを原則としています。最後の1ヶ月ともなれば、場合によっては1日2回、訪問が1ヶ月で数十回になることもあります。

終末期には特に医療行為はなく、本人・ご家族のお話を聞くだけということも少なくありませんが、医師が話を聞き、そばにいてくれるだけでも、心の痛みは和らぐものです。そうして不安に寄り添い、そのときどきに最適なケアを探りながら、臨終までの道のりをサポートするのが私たちのやり方です。

医師や看護師にとっては度々訪問するのは確かに大変ではありますが、そうすることで在宅看取りをされたご家族と“一緒に最後まで戦った戦友”のような感情が生まれます。これは医療従事者にとっても、確かなやりがいとなっています。